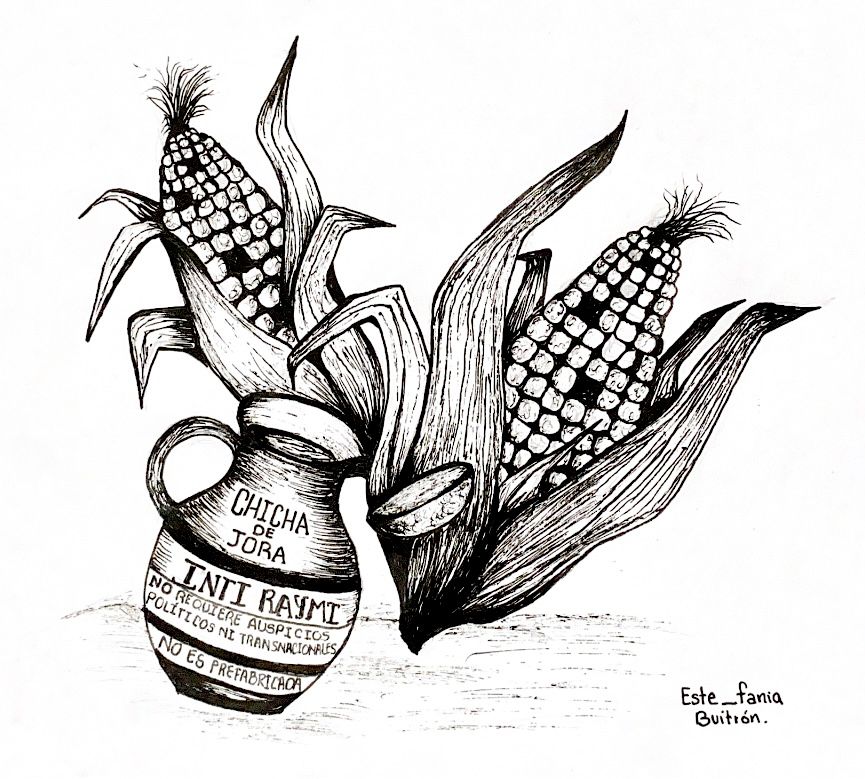

Por Estefania Buitrón

Cada 21 de junio se celebra el Solsticio de Verano, conocido por los pueblos indígenas andinos como Hatun Puncha, una fecha de profunda trascendencia espiritual y simbólica que marca el inicio de un nuevo ciclo agrícola. Esta celebración milenaria, intimamente ligada al calendario agrícola andino, se expresa con especial intensidad a través del Inti Raymi, la festividad del Sol, que rinde homenaje al Inti (el Sol) y a la Pacha Mama (Madre Tierra), como fuentes de vida, fertilidad y equilibrio cósmico.

El Inti Raymi cargado de ritualidad, saber ancestral y una cosmovisión que trasciende el tiempo. Entre sus prácticas tradicionales destacan la preparación de la chicha jora, una bebida fermentada elaborada a base de maíz que data del periodo incaico.

No obstante, en el contexto contemporáneo, esta celebración ha experimentado una transformación significativa. Durante siglos fue marginada, silenciada e incluso prohibida por los poderes. Hoy, aunque ha resurgido con fuerza, el Inti Raymi enfrenta nuevos desafíos: su creciente institucionalización y comercialización por parte de organismos estatales, gobiernos locales y empresas transnacionales ha derivado en una apropiación cultural que distorsiona su significado original.

En múltiples eventos oficiales, la celebración se ha convertido en una plataforma de exhibición folclórica que a menudo prioriza el espectáculo sobre el contenido espiritual. En este contexto, se evidencia un uso instrumental del Inti Raymi como recurso político y mediático, donde el clientelismo y la propaganda se imponen sobre la memoria colectiva y los valores culturales que esta festividad encarna.

Este fenómeno plantea una reflexión crítica sobre la necesidad de preservar la autenticidad de las prácticas ancestrales, no solo como patrimonio cultural, sino como parte esencial de una cosmovisión viva que guía la vida de muchos pueblos originarios.